在江苏一家粉末冶金公司的厂房里,放着新购入的撬装式 甲酸制氢设备。这些设备代替了原来需要放在特殊厂房里的高压储氢钢瓶, 第一次出现在公司。

这批设备是老板2023年12月份购入的,其工作原理是 使甲酸在催化剂的作用下发生反应,并通过设备的设计分离出高纯度的氢气,以供生产使用。

“这个设备使用效果非常好,产氢效率高, 设备也十分安全,大大提高了我们的生产效率,降低了我们的生产成本”,公司老板李总说。

这种新型制氢设备正是在 厦门大学孙毅飞、赵英汝、姜晨醒、施珩四位老师的指导下,由 能源学院、电子科学与技术学院、航空航天学院、管理学院的十二位学生共同参与设计完成的。这也是他们“绿水氢山——甲酸制氢开启绿色分布式发电新时代”项目的成果之一。

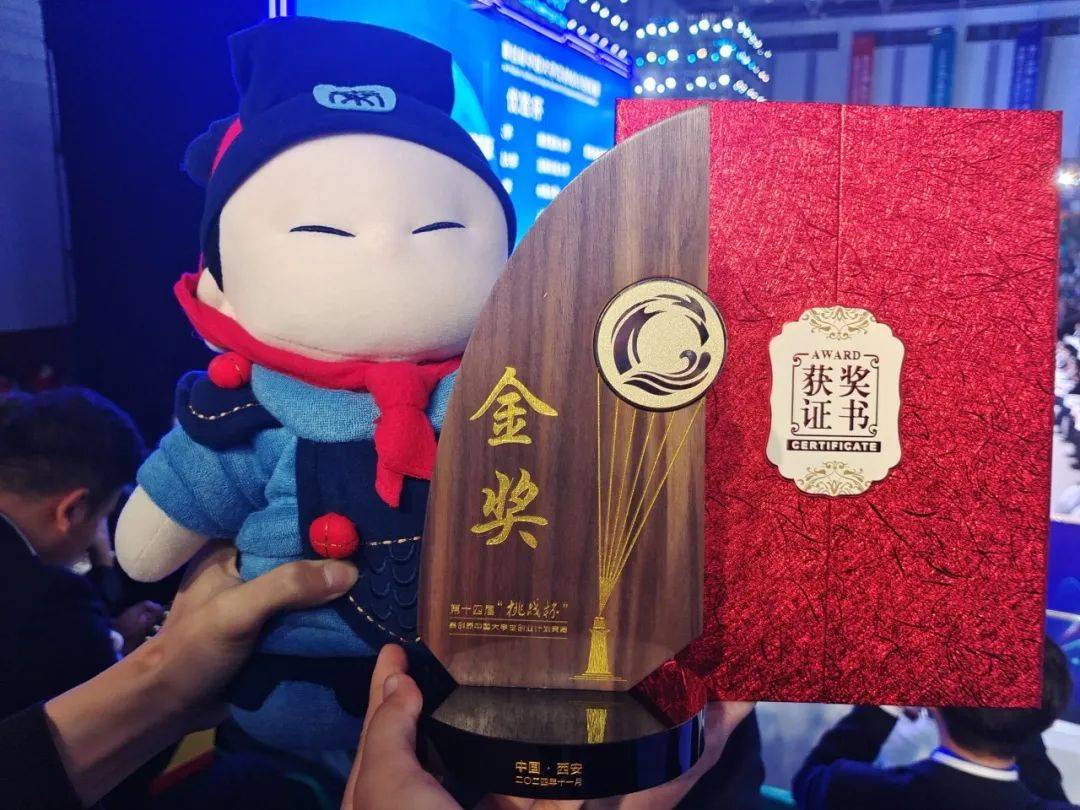

2024年11月,该项目拿下国赛金奖

该项目在第十四届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛全国决赛中斩获主赛道 金奖。

实验室里“泡”出来的项目

韩清杨是甲酸制氢团队里的“主心骨”,也是最开始接触这个项目的人。她有一大爱好,就是“做实验”。

中学时期,她的化学老师经常会给大家展示一些实验,她觉得很有意思,“但是自己没有上手做的机会”。在高考考入厦门大学能源学院之后,她终于可以亲手做实验。

大一下学期,她上了一门孙毅飞主讲的《基础化学实验一》课程。在上这堂实验课前,韩清杨总会先看看实验内容, 思考并安排好实验步骤,以便用最短的时间把实验做好。一上午的实验课,她总是最先做完实验离开教室的人。 “我观察到她非常有规划,手很巧,做实验也很严谨,实验记录记得很清楚。”孙毅飞说。

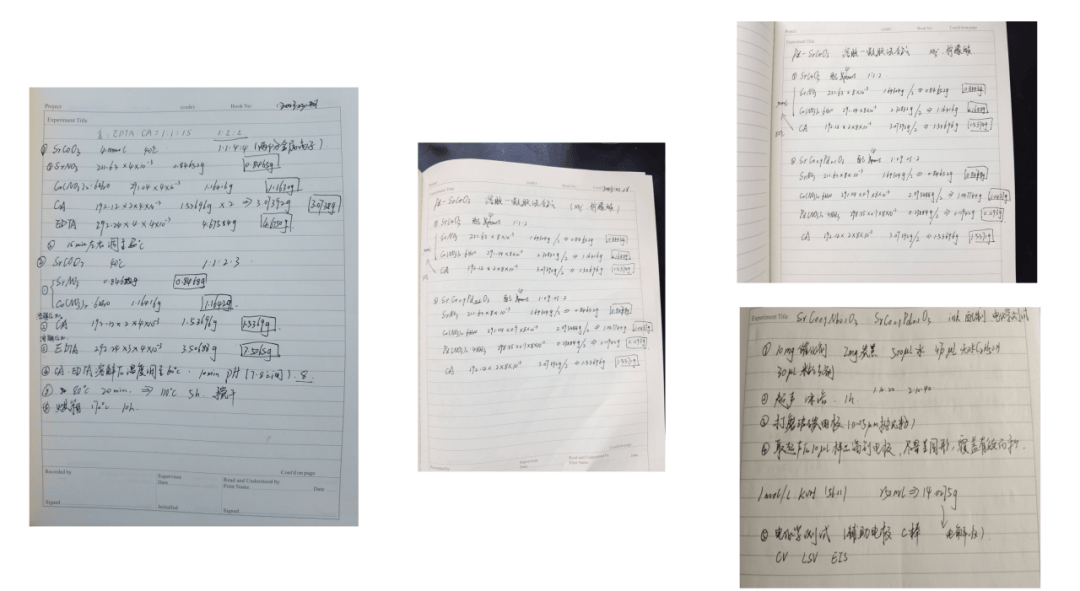

韩清杨的实验日常

就这样,韩清杨被邀请加入孙毅飞的实验室。甲酸制氢是多种制氢方式的一种,由于罕有兼具高活性和高稳定性的催化剂,一直没有被广泛推广。

大二一开学,韩清杨就 “勇闯实验室”,开始学习制作催化剂。作为实验室里年龄最小的同学,韩清杨的学习之旅 从问问题开始。对于不懂的地方,她经常拉着师姐师兄或是找孙毅飞询问,他们都会非常热心地帮助她。张肖鑫、姜畅是孙毅飞带的博士、硕士生,也是韩清杨的前辈,在制备高效催化剂的过程里,教了她不少实验程序步骤调节和配比的知识。

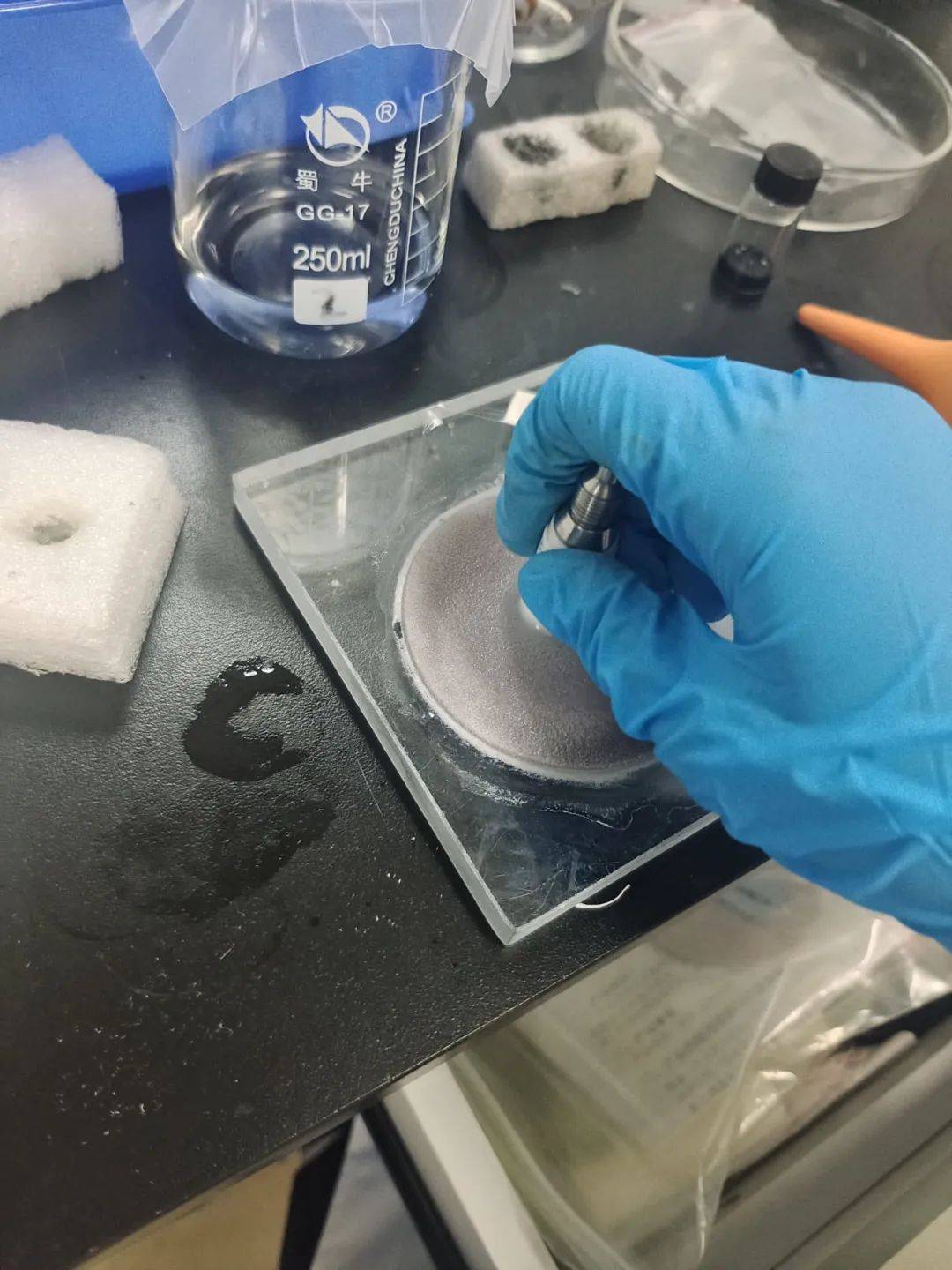

韩清杨在合成催化剂

她自己也看了不少国内外的论文,了解其他研究者制备催化剂的方法,先模仿复现,然后再思考如何优化。虽然“有的可以复现,有的复现不出来”,但她也通过看论文和模仿制备逐渐了解到,现有催化剂体系中含有较为昂贵的贵金属,导致催化剂成本高。而她所需要努力的方向,就是 催化剂的低成本化和高效化。

优化催化剂需要不断地进行实验才能达到。之后的两个学期里, 韩清杨都“泡”在实验室里。作为一个本科生,她课程很多,只能在几堂课间“见缝插针”地往实验室跑。“1、2节,5、6节有课,我会 上完前两节课立马就去做实验,吃个饭再去上下午的课。”韩清杨说。团队成员之一,也是她的好朋友唐煊浩感叹 “有时候晚上十二点、一点她还在往实验室跑,基本上可以用不分日夜来形容”。

韩清杨需要不断地 调整配体、配比,使得催化剂发挥最大的作用。“就像医生给病人配药方,根据病人的情况调整方子,使得这个药方既有效,还能降低自己的成本”她解释道。每次实验,她都要将“药方”与“效果”等记到A4纸大小的实验记录本上。从实验失败到逐渐看到效果,她尝试了 百余次,实验记录本整整记了 厚厚两本。

部分实验记录

实验的过程需要不断重复,难免有些枯燥, “当时每天都在‘发疯’,想着我再也不要做了,然后第二天又准时出现在实验室里。”韩清杨说。

花了接近两年的时间,她终于成功合成了效果优良又兼具批量生产潜力的 催化剂。这也为之后“绿水氢山——甲酸制氢开启绿色分布式发电新时代”项目的诞生奠定了基础, 迈开了“从0到1”的关键性一步。

从“1”到“无穷大”

有了可靠的催化剂,甲酸制氢成为了一个可行的制氢路线。但是,没有开发相应的甲酸制氢设备, 催化剂仍然没有用武之地。

能不能设计一个甲酸制氢设备,让厂家只要买一个设备,加入甲酸发生反应,就能够实现“自产氢气”?

如果能够设计出甲酸制氢设备,实现“自产氢气”,那能不能把氢气能源转化为电能,为一些电力资源缺乏的地方提供支持?

韩清杨决定试试看。如果要继续按照设想的那样做下去,一个人是远远不够的。她找到了因辩论而结识的朋友唐煊浩、刘忠旭、陈双双,又找了同在实验室做实验的吕海平,以及帮过自己的前辈张肖鑫、姜畅,还拉上了自己的舍友刘雨菲。根据需求,韩清杨又联系了电子科学与技术学院的万子昂、航空航天学院的钟易晟来辅助设备设计,并跨校区联系到管理学院的丁笑怡、李奕昕,为团队提供产品商业化落地方面的支持。

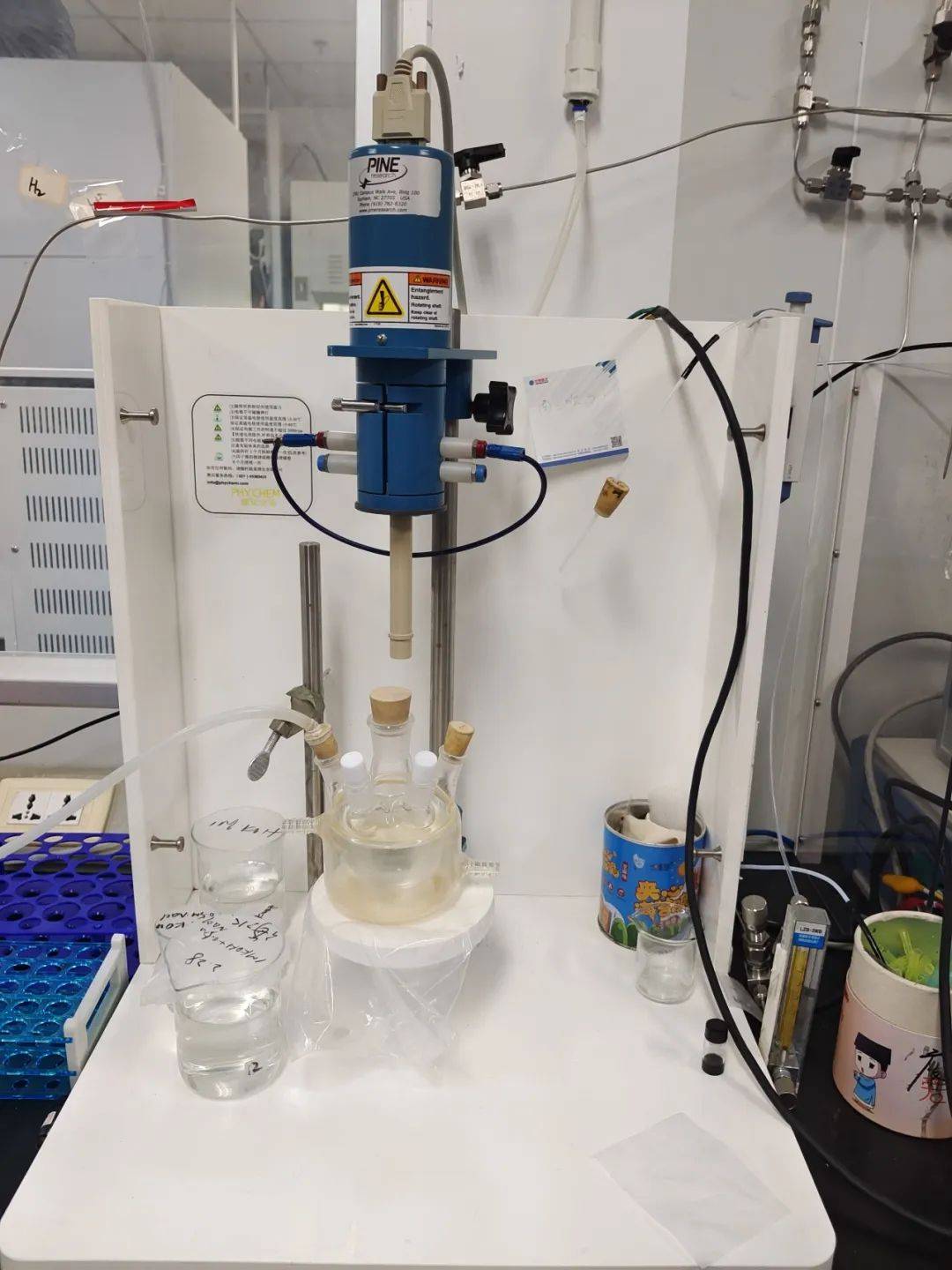

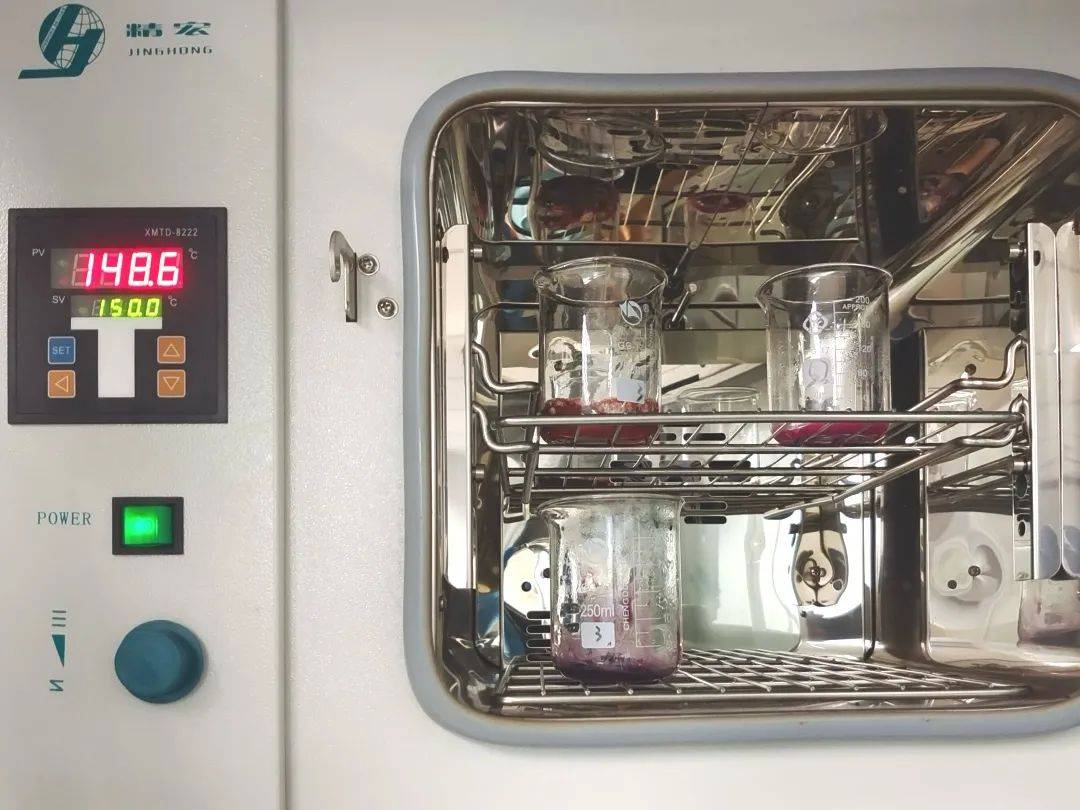

团队成员们在进行催化剂的合成、测试

以及设备调试工作

就这样, 十二员“大将”集齐。大家齐心协力,各司其职:韩清杨和两位实验室前辈继续优化调整催化剂;唐煊浩、钟易晟、万子昂着手绘制图纸,并通过学院联系校外工程师完成设备的硬件制作与组装;刘雨菲为减少制氢设备能耗而努力着。其余人则共同完成商业计划书的制作。丁笑怡、李奕昕则主要负责商业计划书中的盈利、成本、利润、融资、风险相关的部分,刘忠旭、陈双双、吕海平开始着手商业计划书撰写和PPT制作。

指导老师们也“全程在线”,悉心指导。赵英汝老师主要负责能源系统的优化,跟刘雨菲对接。“每次我没有头绪的时候就会去找赵老师,她总能提出一些我没有考虑到的参数,或是给我提供优化能耗的方向”,刘雨菲说,“让我少走了很多弯路。”姜晨醒老师是做硬件的,在设备的设计、调试与运行方面给了成员们比较多帮助。

“大家都在,是我觉得可以做好的底气。”韩清杨说。

团队在慢慢壮大着,从一个人变成更多人。 项目成果也在增加着——

甲酸制氢设备被生产出来。甲酸制氢的方式克服了原来氢气瓶储氢密度低、运输成本高及存在安全隐患,以及电解水制氢设备占地面积大、初始投资高昂、能耗较高且需持续电力供应的缺点,还突破了甲醇/氨制氢设备储氢介质具有高毒性及易燃易爆特点的瓶颈。它兼具 能耗低、安全性高以及生产维护成本低的优势。

甲酸制氢-燃料电池发电系统图

甲酸制氢-燃料电池发电系统也趋于成熟。它利用甲酸产生的氢气,连接燃料电池进行发电。这种“甲酸制氢-燃料电池发电”的方式,可以应用到新疆偏远地区,替换掉原先的 “铅酸电池+柴油机”发电方式,给一些通讯公司的基站做冬季后备电源。

原先那些基站使用光伏发电,冬季太阳能板无法工作,就把“铅酸电池+柴油机”组合作为后备电源。这种供电方式不仅环保性能不佳,而且在铅酸电池满电状态下,也只能维持2至3天的电力供应。这导致需要频繁派遣人员驾驶车辆运送充满电的铅酸电池进行更换,既耗时又费力,成本也相当高昂。

相比之下,采用甲酸制氢-燃料电池发电系统则显得更为高效持久。具体而言,每1.7L甲酸可以产生一立方米的氢气,只需预先储存几吨甲酸, 就可以确保基站在整个冬季期间(至少半年)的电力供应,从而轻松度过漫长的雪季。

从催化剂的研发到整套甲酸制氢设备的制造、甲酸制氢-燃料电池发电系统的建构,该团队 实现了从“1”到“无穷大”的突破,也使得该项目成果跨越学界,与业界真实的需求接轨。

被看见,被购买,被认可

在项目成果落地的过程中,来自学院和学校的帮助也持续到位。学院、学校举办了不少项目征集、对接会,搭建起了学生团队与政府、企业之间沟通研发的桥梁。“绿水氢山”团队也因此顺利与一些地方政府与企业达成合作。

“甲酸制氢-发电”方向 应用前景看好,受多地政府部门发文专项支持。此外,相关成果还受到来自国家和地方有关部门二十余位领导专家的关怀与指导,并与中国移动、鲁西化工等多家龙头企业实现深度产业链合作。

2024年4月,他们用这个项目参加第十四届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛(简称“小挑”),并选择了生态文明建设和绿色低碳环保赛道,“尽管 甲酸制氢过程中会产生二氧化碳,但产生的二氧化碳又可以制备甲酸实现循环,总体来讲可以实现 近零碳排,比较适合这个赛道。”

“小挑”没有学历限制,允许本科生和研究生组队参赛,因此韩清杨 不仅要与同龄选手竞争,更要与经验丰富的师兄师姐同台竞技。

参加省赛合影

不过,经过近3年的积累与准备,韩清杨也不再是那个只会问问题的“实验室小白”,“我们团队有论文、有专利、还生产了制氢设备,打通了产业全链条”,自信心爆棚的她带领队伍在一众以研究生为队伍负责人的竞赛中冲出重围,先是 在4月的校赛中拿到金奖,又于6月拿到福建省赛金奖。

省赛金奖奖杯??

但随着赛事级别的提高,韩清杨面临的对手越来越强,压力也逐渐增大。一路走来, 也有质疑的声音萦绕在她们耳边:有人觉得现有的制氢工艺已经完备,甲酸制氢没有应用空间;也有人觉得她们对自己的项目不够了解,取得已有的成绩已经是幸运。

韩清杨偶尔也会沮丧,觉得自己准备得不够好。这个时候,辅导员施珩就成了她的“定心丸”。“我经常找她倾诉,她也会像朋友一样鼓励我”,韩清扬说,“让我减少了不必要的内耗,能迅速吸取别人的意见让项目变得更好。”

学校和学院也对她们寄予厚望,备战国赛期间,施珩联系了多位相关领域的专家,围绕PPT制作、答辩技巧以及项目路演等关键环节,累计开展了30余场项目指导,甚至还请来专业的主持人传授演讲技巧。

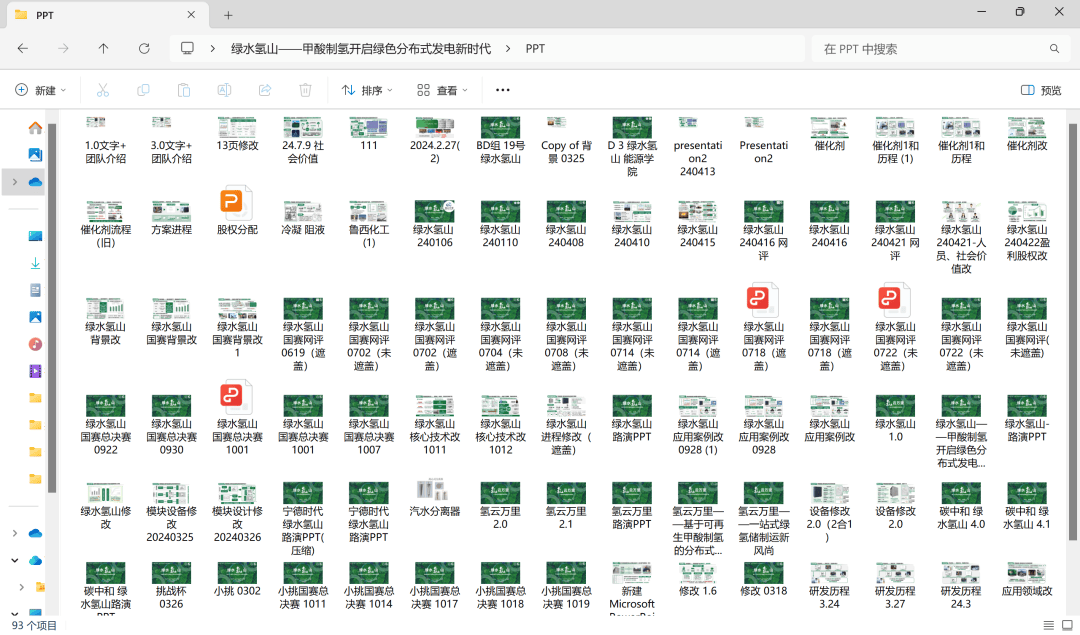

根据专家们的意见,韩清杨在3个月的时间里,把 100MB的初始材料改了几十版,堆叠起一个 20多G的文件夹。

改了很多个版本的路演PPT

11月,在几位老师的陪同下,他们前往西安,登上国赛舞台,最后 拿下国赛金奖。

“我觉得特别特别惊喜和感动,有一种心终于放到肚子里了的感觉。”韩清杨说。而唐煊浩则觉得,拿奖杯的那一刻,有一种自己的“孩子”高考考上理想大学的感受,“这个项目被看到、被肯定了。”

“我们制氢用氢,但不见氢”, “我们不排放二氧化碳,我们利用二氧化碳”,“绿水氢山”团队用自己的亲身实践,为“绿水青山”做出了贡献,也开启了“碳 - 氢”循环的新纪元。

为促进氢能产业技术“政、产、学、研、用”协同发展,推进氢能产业链基础设施建设,深入拓展氢能产业领域相关新技术、产品示范应用,助力实现双碳目标,推动氢能产业高质量发展,“CHFC第五届中国国际氢能及燃料电池高峰论坛暨展览会”将于2025年4月9-11日在中国.成都召开。本次大会以“氢风吹绿、聚源兴川”为主题,邀请来自政府主管部门、行业精英、涉氢企业、社会组织负责人、专家学者、企业家等齐聚美丽的成都。